Tollkirsche

Atropa belladonna L.,

Startseite / Heilpflanzenlexikon / Tollkirsche

Botanik

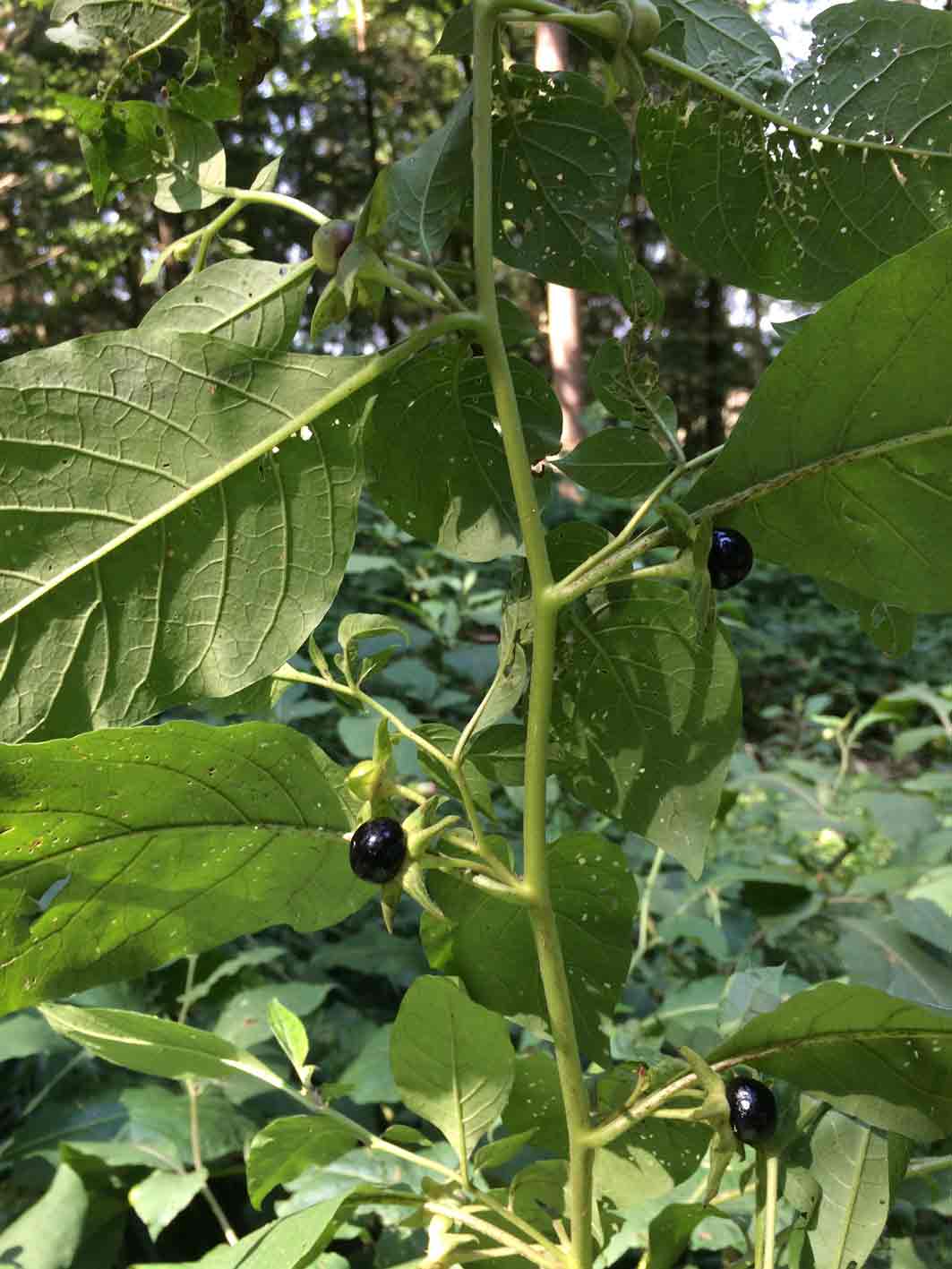

Die Echte Tollkirsche, Atropa belladonna L., ist eine ausdauernde Pflanze, welche bis zu 200 cm hoch werden kann. Sie gehört zur Familie der Nachtschattengewächse (Solanaceae). Die Tollkirsche bildet einen dicken walzenförmigen Wurzelstock mit einer starken Pfahlwurzel aus. Aus diesem wachsen jedes Jahr mehrere stumpfkantige, oben verzweigte und fein drüsig behaarte Stängel. Die eiförmigen, flaumig behaarten Blätter stehen wechselständig an der Pflanze und können 8 bis 15 cm lang sowie 4 bis 8 cm breit werden. Die Grösse der Blätter kann an derselben Pflanze stark variieren. Im Bereich des Blütenstandes stehen jeweils ein kleines und ein grösseres Blatt gepaart zusammen, dazwischen entspringt je eine lang gestielte, überhängende Blüte. Die Blumenkrone ist glockig-röhrig und violett gefärbt. In Europa blüht die Tollkirsche von Juni bis August. Im Sommer finden sich an einer Pflanze die verschiedenen Entwicklungsstadien gleichzeitig: grüne Blütenknospen, violette Blüten, grüne unreife Beeren und die glänzend schwarzen, kirschgrossen, reifen Beeren. Die Tollkirsche enthält in allen Teilen giftige Alkaloide, vor allem in der Wurzel und den Beeren ist eine relativ hohe Konzentration enthalten. Auf die Giftigkeit der Pflanze weist schon ihr Name hin. «Atropa» bezieht sich auf die Schicksalsgöttin Atropos, die laut der griechischen Mythologie den Lebensfaden durchneidet. Im Kontrast zu ihrem Gattungsnamen «Atropa» steht die folgende Artbezeichnung «bella-donna», was «schöne Frau» bedeutet. Die in der Tollkirsche enthaltenen Alkaloide, haben eine intensive Wirkung, so kommt es nach einer Einnahme zu einer Weitstellung der Pupillen und damit zu grossen, leuchtenden Augen. Die Damen des Mittelalters verwendeten daher mit Wasser verdünnten Tollkirschensaft, um besonders attraktiv zu wirken. Atropa belladonna L. vereint in ihrem botanischen Namen somit die Gegensätzlichkeit von Schönheit und Tod.

Verwendung

Die Tollkirsche ist sicher seit dem Mittelalter als hochwirksame Arznei- und Giftpflanze bekannt. Sie führt heute noch sehr häufig – sei es durch die unwissentliche Einnahme der verlockend aussehenden schwarzen Beeren durch Kinder oder durch die missbräuchliche Nutzung als Halluzinogen – zu Vergiftungsfällen. Dadurch sind die Symptome einer akuten Belladonna-Vergiftung gut charakterisiert. Es sind etwa Hitzewallungen, Mundtrockenheit, Rötungen und Halluzinationen. Dementsprechend wird Belladonna in der Homöopathie unter anderem häufig bei hochfieberhaften Entzündungen, Delir, Hitze und Rötung eingesetzt. Geschichten zufolge träufelten Frauen den pupillenerweiternden Saft in Ihre Augen, um eine grössere Attraktivität zu erlangen. Dies ist durch die wissenschaftlich gut untersuchte anticholinerge Wirkung der Belladonnazubereitungen, die auf den Gehalt an Tropanalkaloiden zurückzuführen ist, durchaus plausibel. Pflanzliche Zubereitungen aus Belladonna, sei es etwa zur Behandlung von Spasmen oder kolikartigen Schmerzen des Magen-Darm-Traktes, werden heute fast nicht mehr verwendet. Dafür werden aus ihr gewonnene Reinsubstanzen wie das Atropin, das Scopolamin oder strukturverwandte Synthetika heute noch äusserlich als Mydriatika, innerlich bei Krämpfen oder inhalativ bei Asthma eingesetzt.

Inhaltsstoffe

Die Tollkirsche ist eine bekannte Vertreterin der Tropanalkaloid-haltigen Pflanzen. Dieser Stoffgruppe gehören z.B. das Hyoscyamin und das Scopalamin an. Weiter beschriebene Stoffe wie Atropin, Apotropin und Belladonin gelten heute als Artefakte, die nicht genuin in der Pflanze vorkommen.

Referenzen

- Hänsel, R. & Steinegger, E. Hänsel / Sticher Pharmakognosie Phytopharmazie. (Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft GmbH, Stuttgart, Deutschland, 2015).

- Madaus, G. MADAUS LEHRBUCH DER BIOLOGISCHEN HEILMITTEL BAND 1-11. (mediamed Verlag, Ravensburg, 1990).

- BGA/BfArM (Kommission E). Atropa belladonna ( Tollkirsche ). Bundesanzeiger 223, 2 (1985).

- BGA/BfArM (Kommission D). Atropa belladonna (Belladonna). Bundesanzeiger 190 a, (1985).

Bilder: Roger Kalbermatten, Kesswil